新书架 | 《野望》就像庄稼一样,自然、朴实而诚恳

发布时间:2022-11-04 来源:卓尔书店、十月文艺 浏览人数:3484人次

小说家要善于发现人们习焉不察的细节——人人心中有,可能人人笔下无。无论写村庄还是写城市、写中国还是写世界,最终都是在写人心、写人性。

写作《野望》,我感到自己是大口痛饮着生活的泉水,觉得特别甘甜,马上可以汩汩流淌在作品中。——付秀莹

《野望》出自《陌上》

2016年,付秀莹的长篇小说《陌上》出版。她未曾预料到,《陌上》在家乡引起了关注,多个微信公众号发了新书消息。“无极味道”持续连载《陌上》,一连发了9期。读者在文章下留言,讨论“芳村”是南汪村,还是郭吕村。网友“从不吃人的老虎”说,“这是我村的骄傲”;“菜园子张清”留言,“想起了邻居婶子在房顶上骂街”;“刘青-ups”则感慨,“我买了本,看完了!件件都是现在村里天天发生的事,每个人物都能看到村人的影子!”

《陌上》的出版方找到付秀莹,告诉她不能再连载了,会影响纸质书售卖。付秀莹联系对方叫停。为此,“无极味道”特地发了一篇题为《敬告读者》的推送,大意是因为出版社授权章节限制,只能刊登到此。3年后,还有读者在留言区问,《陌上》连载的栏目还有吗?

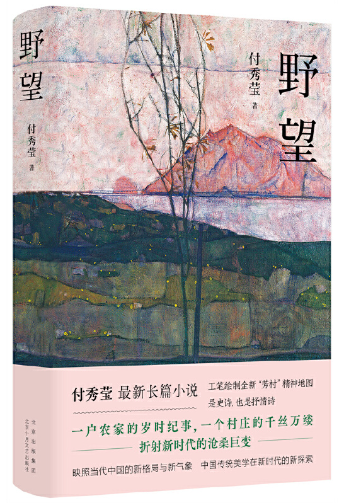

《野望》付秀莹著/北京十月文艺出版社

《野望》也是如此。这部小说最初在《十月》杂志连载,杂志上市没几天,“无极味道”就发布了4500字的书评。作者王晓攀的理解是:“野望,有田野的地方就有希望。哪怕是墙根儿底下的野蒿子也有春天。”末了,他推荐大家购买杂志,“25元一本,一盒烟,二两白酒的价格,就能享受到惬意的家乡题材的文学作品,真是无限超值”。

大学毕业后,付秀莹一直生活在北京,离家近30年,与故乡远去。《陌上》出版后,一度散失的发小、老同学、老邻居找到了她,重新建立了联系。父亲是地地道道的庄稼汉,不了解女儿的创作,但也觉察出了变化。比如,再到镇上赶集,就会有人说,“他家闺女写的。”那段时间,姐姐家时常来人问付秀莹什么时候回来。最近,姐姐告诉付秀莹,村里要来人,可能是武汉一所大学的师生。电话打到村主任那儿,问付家是不是在这,家里还有什么人,他们要来采访。村里人很惊慌,不知道要怎么接待。姐姐疑惑,问:“他们怎么知道村主任的号码?”

还有一次,附近村的一位老人托人找到付秀莹的姐姐,她想找付秀莹。姐姐不认得老人,但还是告诉了妹妹。付秀莹打过去,两人聊了一个多小时,手机都烫了。老太太说:“我特别想当一回主人公,你能不能写写我?我把我的一辈子都告诉你。”这些话老人从未和子女说过,曾经的苦难无从说起,但她觉得付秀莹能理解。付秀莹至今也没和这位老人见过面。她想象老人平日里走在街上的场景,日出日落,人来人往,老人心中的海啸无人知晓。

“心态更好了,我知道是怎么回事了。”付秀莹提到,和写《陌上》时相比,现在不再从技术上思考如何修饰文字,而是“我手写我心”,写自己真正想写的事儿。她认为,《野望》就像庄稼一样,不太引人注目,但它是自然的、朴实的、诚恳的,确实属于那片土地,也只有那片土地,才能长出这株庄稼。《野望》的新书发布会上,评论家贺绍俊说,这是只有付秀莹能写出来的小说。

乡土正在松动

《野望》从翠台吃罢早饭,走到父亲院里讲起。这天是小寒,风又冷又硬,把脸蛋子割得生疼。父亲抽着烟,翠台通开炉子,添了两块煤,屋子里暖和起来。两人有一搭没一搭地说着话。书里有一段翠台的内心独白,她想,“如今在芳村,小子多,闺女少,闺女家金贵的不行,娶媳妇就像过火焰山,千难万难。”

中年妇女翠台正在火焰山中。儿子与儿媳吵架,爱梨带女儿回了娘家,家庭分崩离析。大寒这天,翠台一早到土地庙烧香、磕头,她念叨,自己一辈子没做过出格的事,这个坎儿,老天爷怎么也得叫她迈过去吧。

“在农村,在母亲的心里,这是个很大的事。”付秀莹解释,翠台是付出型的女性,她把目光投入家庭内部。这还是一笔经济账,如果小两口离婚,她要重新给儿子娶媳妇。为了这门亲事,翠台倾尽所有,还欠下了外债。在农村,谈婚论嫁就是谈条件,女方要彩礼,要金首饰,要改口费,还要“一动一不动”——“一动”是车,“一不动”是县城的一套房,前后相加得几十万。粮食卖不上价,翠台的丈夫养猪,年底遭了瘟,几百头猪全死了。

乡间风物 付秀莹供图

几周前,付秀莹在北京雍和书庭签书。现场,一位年轻读者说:“感谢你写出了90后农村父母和农村孩子的心声。”他从小在农村长大,后到城里生活。因为还没结婚,家里天天逼着他相亲。在农村,娶媳妇是件天大的事。如果没有对象,或者是娶不上媳妇,父母觉得丢脸,都不愿意出门。子女离婚也一样,村里人会议论,令父母抬不起头。

费孝通在《乡土中国》里写到,乡土的“土”指的是泥土。向泥土讨生活的人不能老移动,在一个地方出生就在这生长下去,一直到死。然而,安定、稳固的乡土正在松动。翠台骂儿子懒,天天赖在家,只知道玩手机。大坡说,我不是懒,我就是不想种地。然而,新的出路还未出现:村里的皮革厂因为污染关停,做生意要有本钱,出去打工要托人,活不好找。丈夫挣不来钱,妻子闹脾气,日积月累,矛盾就像果子,愈长愈大。

农村是熟人社会,人们天长日久地住在一起,家家都能攀上亲。关系就像丝线,密密地织成一张错综复杂的大网,翠台被“关系”包裹着,她在网中央。例如,翠台去广聚家,路过一户人家,门里出来一个妇女,明晃晃地笑,一面叫她嫂子。翠台一看,是团聚媳妇。类似的描述在书中频繁出现,当翠台看见一个人,她首先想到的是关系,而不是姓名。

“女人在家里是没有名字的,到现在也是一样。”付秀莹平静地陈述,继续说:“她靠什么来表示自己的存在,是男人,男人是坐标。”直到现在,付秀莹回老家,人们见了她,叫的都是“付家闺女回来了”。短篇《小年过》里,爱梨刚过门,翠台觉着“梨”与“离”谐音,不吉利,动了让儿媳改名的心思。早年间,媳妇进门,要是名字和长辈冲撞了,得把那个字改掉,新名字一叫就是一辈子。不止是女性,随着人愈渐衰老,男性也会在家庭中隐没。短篇《迟暮》里,付秀莹写了一个迟暮老人。他疑惑,不知道从何时起,人们天天起立长,起立短,只叫他起立爹,好像忘了他的名字,似乎他一开始就是起立爹。

土地包容一切

每到休年假,付秀莹回老家待上一周。刚到家,她能感受到亲密关系中的疏离——家人把她当客人,空调打开,水果摆上桌,殷切地问冷气凉不凉。“你是远道来的,你就是客人。这个时候姿态就很重要。”付秀莹抬手,把披肩发拨到背后,继续说:“我就把头发一扎,穿上平底鞋蹬蹬蹬跑来跑去,喷香地吃家常饭,东家串西家走。”她强调,绝不能说普通话。“一口普通话那还了得,那是拒人于千里之外。”

村里人注重人情往来,看重言行举止,在处事上很精细。“他们不是就过自己这一代人,还要考虑下一代人,甚至是后面几代人。”付秀莹解释,家家世世代代住在一起,如果上一辈人有恩怨,就会影响这一辈人的相处态度。人与人的交往是确定的,没有模糊地带。不同辈分之间以何种语气说话,红白喜事要随多少礼,家家都有一本帐,不能随多,也不能随少。

《野望》里有这样一段情节:翠台与妯娌香罗产生龃龉,但为了给儿子找工作,翠台压着火给香罗打电话、送凉皮。付秀莹见过太多这样的母亲,那些人生中的尴尬与不堪,她们只能默默吞咽。在农村,男主外,女主内,女性要打理一切家务事。姐姐对付秀莹说过:“别看你读了那么多书,还在杂志社搞管理工作,真要是来农村不懂这一套,你还真不行。”付秀莹微微仰头,眼睛睁得圆圆的,过会儿才直愣愣地蹦出两个字:“是吗?”她明白姐姐的意思,熟人社会里言行都摆在台面上,把一碗水端平不容易。

乡间风物 付秀莹供图

在芳村,无论红事儿白事儿,都图个热闹。人越多,越热闹,主家越有人缘,越有脸面。付秀莹的老家也是如此。遇上白事,人们就去串门,有吃饭的、喝酒的、下棋的、抽烟的、打牌的、推牌九的。有的人家还会请戏班子,院子里“咿咿呀呀”地唱,人们痛痛快快地玩几天。“民间文化对生死看得很开,还要吹唢呐,又喜庆又悲凉的调子,唱戏要唱大戏,要娱乐、要热闹,不能冷冷清清。”付秀莹看到的是,人们用喜剧的形式表达悲伤。

走在路上,付秀莹遇到了村里人,他们会笑眯眯地说话,讲起谁家生了个胖小子,谁家死了人,语气如常。生与死都只是一个再普通不过的信息。每到这时,付秀莹都会受到震动,属于作家的那根弦迅速绷紧。她将其归结为乡土的包容性,土地能够容纳生命中的怒潮。人与草木没有分别,都是生下来,活着,再死去,死亡是日常的一部分。

付秀莹喜欢写景,《陌上》《野望》里有大段大段的风景描写。书里,翠台异常焦虑,她只有在带孙女的时候,忽然感受到血脉亲情。又或是在独处时,面对田野庄稼,才能收获片刻宁静。只有在这些时刻,翠台才能从各种关系中抽离。付秀莹喜欢乡间风景,哪怕是在旅途上,火车路过村庄,她都会探到窗边看。乡间的风物是湿润的、迷人的,给予人激情。

“物比人长久,风景比人长久,这里有很多意义。”付秀莹举例,一棵树能活一百年,河水可能流几百年才会干涸,村庄永远存在,但物是人非,里面的人已经更迭了。每当见到草木繁茂,付秀莹都会想到人,想到生活在其中的人。一回家乡,她就产生一种异样的感情,她的祖父、爷爷、母亲与脚下这片土地融为一体。付秀莹提到了成语“视死如归”,不是指勇气,单从字面理解,死亡确实像回家一样。她猜测,所以村里人才会对死亡如此坦然。

远走与回乡

当记者问到,用哪种颜色形容童年,付秀莹几乎脱口而出,“金色,最起码是淡金色。”在她的童年时代,父母在堂,上有大人遮风挡雨,下有两个姐姐照看,付秀莹是家里最小的孩子。姐姐心疼妹妹,老幺又喜欢看书,姐俩就把农活抢着干了。儿时,付秀莹和玩伴在田野里奔跑。几个孩子在麦秸垛里捉迷藏,乐此不疲地藏来藏去,麦秸垛是一个巨大的谜。她在短篇《爱情到处流传》里写过躲藏游戏。前一阵回家,父亲还对她说:“你没吃过苦。”

“好在我内心比较敏感,能够感知到周边的善意、温暖。他们爱我,那么我要更多地去爱他们。”四五岁时,付秀莹就知道有好东西要分享。她讲起“3个苹果”的故事。婶子家有果园,给了付秀莹3个大苹果,苹果大得少见。女娃抱着苹果,沿街颠颠地往家走。有邻居好奇地说,这苹果可真大,或者逗她,作势要拿走一个。有人问,付秀莹就给,结果路上全送出去了,空着手回家,一进家门大哭。这件事沦为“笑柄”,至今家里人还拿它打趣。

一个更大的背景是,付秀莹出生在上世纪七十年代中期,再过几年就是改革开放。那时,改革开放的春风浩荡,新风席卷神州大地,国家整体往上走。即便在农村,年幼的付秀莹也感受到了变化。日子肉眼可见得地变好,家里成了万元户,村里像她一般大的孩子开始上学。父母的观念也在发生改变,眼光是向外的。“人对世界的看法是向外敞开的,它是非常不一样的。”付秀莹的人生也需遵循这样的轨迹,到县城求学,考上北京的大学,在外地工作,不断向外扩展,从家乡走向远方。

乡间风物 付秀莹供图

离家后,付秀莹开始对家乡牵肠挂肚,哪怕是在出差,也要天天给父亲打一通电话。她知道父亲的一日三餐,知道每户人家的婚丧嫁娶,熟悉村庄的每一声咳嗽,每一声叹息。虽远在北京,然而父亲的愁眉、姐姐的哭泣、村人的奔波,在她心里肿胀。父亲说,邻居大爷怕无人发现,自己挪到大街上,当众喝了农药。大爷七十多岁,儿孙满堂。村西一家婆媳纠纷,婆婆给儿媳妇跪下了。为了给儿子娶媳妇盖楼,有人去非洲打工,一去五年,不敢回来,路费太贵。父亲还说,村里闹离婚的越来越多了,人情凉薄,有钱就是爷。

“时代风潮涌动中,藏在华北大平原一隅的那个小村庄,那个村庄的人们,他们的内心,都经历了什么。大约,一个乡村妇人的内心风暴,一点都不比一个城市女性少。甚至,或许更为猛烈和凶险。只不过,她们不会表达。我想代她们写出来。”在《陌上》的创作谈中,付秀莹如是写道。从某种意义上说,她也在写出自己的另一种命运。如果没有出走,付秀莹也会是芳村中的一员,为了儿子的婚事愁白了头;为了二斤鸡蛋,亲姊妹反目;老病相逼之时,为了不拖累儿女,走了绝路……芳村里所有人的命运,都将是她的命运。

从《陌上》开始,付秀莹对乡土的写作不再带有对旧时光的深情回望。用她的话说,“那是对旧时光的温柔抚摩,诗性的,忧伤的,浪漫的,带着一种读书人特有的自恋。”潜入置身时代洪流中的芳村,付秀莹写当下正处于矛盾旋涡中的人和事。“小说是什么,小说就是小声说话。它要说家常话,要找到生活中细小的缝隙,然后慢慢撬开。”付秀莹写街巷的飞短流长,写普通夫妻的平凡日子,一盒过期点心会引发家庭风波,一条发错的短信也会导致爱恨纠葛。这些隐约心事同宏大的时代语境相呼应,就有了意味深长。

人与物交织

儿时,家门前有一棵柳树。付秀莹记得,父母总说,等柳树长大了给姐姐做嫁妆。姐俩老拿柳树打趣。柳树在门口,一走一过总会看见。付秀莹常看柳树,树长得很慢,就像童年漫长得没有边际。人和树生活在一个屋檐下,人会在树上寄托着梦想。看着树,她想象姐姐将来嫁一个怎样的丈夫。后来柳树长得很粗,被锯下来劈成木板盖了房子。

在农村,一草一木都有用处。院子里的树可以打柜子,可以做屋顶的檩条,也可以打成小桌子。一家人在院子里吃饭,围坐在一张桌子上。大树还可以乘凉。有时,付秀莹给老家打电话,如果没接通,她就知道,家人在外头乘凉了。儿时,她喜欢在月亮下乘凉,古老的月光照耀在大地上。流星划过,左邻右舍的大人讲牛郎织女,讲王母娘娘。这是付秀莹最早接受的文学启蒙。星空和大地永恒,夏夜迷人,亲情和神话萦绕,成为她心中的永久画面。

付秀莹对翠台有着深厚的感情。在采访的后半段,她说起,自己把两个姐姐的身影揉进了这个人物。小说的事件是虚构的,但人物有原型。姐姐带着传统的底子,关心家人多于自己,永远为家庭奔波。付秀莹说:“我觉得,她应该有更好的生活,要活得更好、更开心、更如意,我希望她这样。”翠台在《野望》里前半本里是紧绷的,越到尾声眉头逐渐舒展。

翠台是新旧交替中的一代人。上一辈人已能安然面对世事,下一代人适应了变化,她处在新旧碰撞的持续震荡中。过去的经验不再奏效,“翠台们”必须要蹚出一条新路,完成从旧到新的转变。村里的墙面刷上了标语,广播里播着移风易俗、建设美丽乡村的通知,村上带头建规范化的新型养猪场,县里建了产业区统一管理小厂子。环境润物细无声地变化,推动着人往前走,往前看。

乡间风物 付秀莹供图

《野望》全书27.3万字,付秀莹花了3年写完。这是她一贯以来写长篇的节奏,以3年一部的频率产出。她把写作时间放在早上,五六点钟起床,醒了就开写,状态好的话一两个小时写2000字,多的时候能到3000字。写完小说,付秀莹坐地铁上班,开始一天的工作。在中国作家出版集团的大楼,她是《中国作家》杂志社副主编,3本杂志里要终审2本,有大量伏案的编辑和审校工作。上午接受采访,下午参会,最近她关心的议题是如何把期刊在新媒体渠道推广。

付秀莹不抽烟,不熬夜,晚上留给家庭,平时睡得早。她有跑步的习惯,每天至少跑40分钟,这让她的气息更匀长。如果天气太热,或是连降雨,跑步会停一阵。这几年,付秀莹突然喜欢上了京剧,一边跑步,一边听戏。正坐在椅子上,付秀莹大段大段地背起《锁麟囊》,“我只道铁富贵一生铸定,又谁知人生数顷刻分明。想当年我也曾撒娇使性,到今朝那怕我不信前尘。这也是老天爷一番教训,他教我收余恨、免娇嗔、且自新、改性情、休恋逝水、苦海回生、早悟兰因。”

“平时可能不自觉,到了一定年龄,忽然就喜欢(戏剧)了,这在以前是不可能的。”付秀莹还沉浸在经典唱段里,连说了几遍“太好了”。她不懂戏,“人生数顷刻分明”“休恋逝水、苦海回生、早悟兰因”这样的唱词让她重新感知了时间,面对人间悲欢时不再那么惊慌。和亘古不变的土地、风物、仲夏夜与月光一样,戏曲像一块凝固着时间的琥珀,和她体内某处文化因子共振。创作时,这些丝线交织在一起,她织出了一块花色独特的布。

地址:武汉市解放公园路44号

电话:027-82605800/82624796

传真:027-82624796